Stavudin - ein weiteres Nukleosid-Analogon zur Behandlung der HIV-Infektion

Unveränderter Text aus Heft 4, 1996

Ergänzungen am Ende des Textes

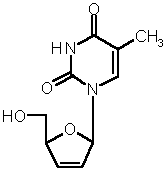

Vor fast 10 Jahren wurde Zidovudin (= AZT, RETROVIR) vom damaligen BGA als das erste Nukleosid-Analogon zur Behandlung von HIV-infizierten Patienten zugelassen. Vor einigen Monaten hat nun der Ausschuß für Arzneimittel-Spezialitäten der Europäischen Union (CPMP) den Zulassungsantrag für Stavudin (ZERIT), dem mittlerweile vierten Arzneimittel aus dieser Gruppe, positiv bewertet. Alle heute verfügbaren Nukleosid-Analoga weisen eine bedeutsame strukturelle Gemeinsamkeit auf: in der Position 3 am Zuckeranteil des Nukleosids fehlt die physiologisch wichtige Hydroxylgruppe. Dadurch kann der DNA-Strang nicht fortgesetzt werden, wenn solch ein Baustein in die Nukleinsäure eingebaut wird und es kommt zum Abbruch des DNA-Moleküls. Außerdem hemmen diese Verbindungen die reverse Transkriptase - also jenes Enzym des HI-Virus, welches die RNA des Erregers in DNA übersetzt, damit die genetische Information in das Genom der Wirtszelle integriert werden kann. Voraussetzung für diese Wirkungen ist allerdings eine vorherige Umwandlung der Nukleoside in die entsprechenden Triphosphate.

Antivirale Aktivität

In mehreren In-vitro-Assays wurde die antiretrovirale Aktivität von Stavudin nachgewiesen. Konzentrationen zwischen 0,05 und 0,5 µmol/L führten dabei zu einer 50%igen Hemmung der Viren. Damit ist die Substanz in vitro etwa 5 bis 10 mal schwächer wirksam als Zidovudin. In Kombination mit anderen antiviralen Wirkstoffen konnten additive oder leicht synergistische Wirkungen beobachtet werden. In vitro wurde die Entwicklung Stavudin-resistenter HI-Viren nachgewiesen - auch in dieser Hinsicht besteht also eine Gemeinsamkeit zu den anderen HIV-wirksamen Arzneistoffen.

Pharmakokinetik

Die Bioverfügbarkeit von Stavudin ist gut. Etwa 90% einer oral verabreichten Dosis werden resorbiert. Gleichzeitige Nahrungsaufnahme führt zwar zu einer verzögerten, aber insgesamt nicht zu einer geringeren Aufnahme. Nach Einnahme der Substanz in einer Dosierung von 40 mg werden im Plasma Spitzenkonzentrationen von etwa 0,8 bis 1,0 mg/l erzielt. Im Liquor wurden Konzentrationen gemessen, die bis zu 70% der entsprechenden Plasmakonzentrationen betrugen. Bei HIV-infizierten Patienten wurde eine Eliminationshalbwertzeit von 1,6 Stunden für Stavudin bestimmt. Die intrazelluläre Halbwertzeit des biologisch aktiven Triphosphates ist jedoch länger: sie wurde auf etwa 3,5 Stunden geschätzt.

Wirksamkeit und Verträglichkeit

In einer umfangreichen doppelblind durchgeführten Studie an insgesamt mehr als 800 Patienten wurden die klinische Wirksamkeit und Verträglichkeit von Stavudin (2-mal täglich 40 mg) mit denen von

Zidovudin (3-mal täglich 200 mg) verglichen. Alle Patienten waren HIV-infiziert, befanden sich aber in verschiedenen Stadien der Erkrankung [von asymptomatischer Infektion (36%) bis zur Diagnose von

AIDS (14%)]. Alle Teilnehmer waren zuvor im Mittel 20 Monate lang mit Zidovudin behandelt worden. In diesem klinischen Versuch war Stavudin dem Vergleichspräparat geringfügig überlegen. Beide

Chemotherapeutika sind bekannterweise nicht in der Lage, die Infektion zu heilen, doch war zum Beispiel die Zeitspanne bis zur Feststellung des Therapieversagens in der Stavudingruppe länger

(Medianwerte: 107 Wochen versus 81 Wochen). Die Anzahl der CD4-positiven Zellen im Blut der Patienten stieg bei Gabe des Stavudins für eine kurze Zeit an, um dann - auf etwas höherem Niveau als in

der Zidovudingruppe - parallel zu den Werten der Vergleichsgruppe abzufallen.

Trotz der engen Verwandtschaft der beiden Medikamente gibt es hinsichtlich der Verträglichkeit deutliche Unterschiede zwischen Zidovudin und Stavudin. Während bei dem älteren Präparat die

Hämatotoxizität im Vordergrund steht, werden unter der Behandlung mit Stavudin häufiger Neuropathien beobachtet. Während der Behandlung mit Stavudin in Dosierungen von 2-mal 20 mg täglich oder 2-mal

40 mg täglich kam es bei 17% bzw. bei 23% der Patienten zur peripheren Neuropathie. Die Beschwerden waren so gravierend, daß die Behandlung bei 11% bzw. 13% der Patienten abgebrochen werden mußte.

Darüber hinaus kommt es offenbar häufiger als bei der Gabe von Zidovudin zu einem Anstieg der Transaminasen.

Derzeit läßt sich noch nicht abschätzen, welchen Stellenwert diese Substanz einmal als Alternative zu den länger bekannten Präparaten einnehmen wird. Attraktiv sind sicherlich Kombinationsregime, in

denen mehrere Chemotherapeutika mit Anti-HIV-Aktivität kombiniert werden. Dadurch könnten vielleicht die großen Probleme der Resistenzentwicklung und mangelhaften Verträglichkeit verringert werden.

Neben der Möglichkeit einer Kombination von mehreren Nukleosiden sind aber sicherlich auch Kombinationen mit Proteaseinhibitoren, die über andere Mechanismen ihre antivirale Wirkung entfalten,

interessante therapeutische Konzepte. Mit der Einführung von Proteaseinhibitoren ist in Deutschland in den nächsten Monaten zu rechnen.

ZUSAMMENFASSUNG

Mit Stavudin (ZERIT) steht seit kurzem ein weiteres Nukleosid-Analogon zur Behandlung von HIV-infizierten Patienten zur Verfügung. Im Prinzip ist die Therapie mit dieser Substanz mit einer

ähnlichen Nutzen/Risiko-Relation wie bei der Gabe von anderen Nukleosiden verbunden. Derzeit ist eine abschließende Bewertung nicht möglich. Wegen der unterschiedlichen Toxizitätsprofile der

einzelnen Nukleoside ist es aber begrüßenswert, daß nun insgesamt vier Alternativen zur Verfügung stehen.

1. LEA AP, FAULDS D. Stavudine: a review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties and clinical potential in HIV infection. Drugs. 1996 May;51(5):846-64.

Ergänzungen (März 2011)

In einem Rote Hand Brief wurden im März 2011 folgende Informationen mitgeteilt:

- Durch Post-Marketing-Sicherheitsberichte und publizierte Literatur wurde das Sicherheitsprofil von Stavudin, zu dem Laktatazidose, Lipoatrophie und periphere Neuropathie gehören, genauer bekannt

und charakterisiert.

- Eine neue Auswertung hat ergeben, dass das Risiko einer potenziell schweren Toxizität bei Patienten unter Stavudin-Behandlung im Vergleich zu anderen HIV-Therapien erhöht ist.

- Stavudin sollte nur dann verwendet werden, wenn es keine Alternativen gibt und in diesem Fall nur über den kürzest möglichen Zeitraum.

BfArM, Rote Hand Brief, 1. März 2011

Ergänzungen (2014)

|

1. Ein umfangreiches ständig aktualisiertes Buch ist unter hivbuch.de kostenlos als PDF-Datei verfügbar.

2. Die Deutsche AIDS-Gesellschaft (DAIG) stellt auf ihrer Internetseite aktuelle Leitlinien und andere Informationen zur Verfügung.

|

Ergänzung (2019)

Der Hersteller Bristol-Myers Squibb teilt mit, dass der Vertrieb des Präparats ZERIT (Stavudin) eingestellt wird. In den Leitlinien wird das Nukleosid-Analogon bereits seit längerem nicht mehr zur Behandlung der HIV-Infektion empfohlen. Es stehen Alternativen mit einem besseren Nutzen-Risiko-Verhältnis zur Verfügung.